城市是人类文明的集聚地,既消费资源,又排泄废物。可以讲,它是地球上突出的“癌发点”。城市垃圾管理,是实施循环经济最典型的实例(资源——产品——消费——废物——再生资源)。城市的垃圾管理,是体现城市现代文明的重要领域。

文明属于文化领域范畴

最近中共中央十七届六中全会,将有关文化体制改革,推动社会主义文化大发展、大繁荣,作为重要内容审议。并重点研究解决“三个不适应”—— 一是文化水平与综合国力不适应;二是文化发展与经济增长不适应;三是文化发展与国民素质要求不适应。

城市垃圾管理,与文化教育、国民素质有着重要的关系。实施垃圾分类管理是体现国家文明、国民素质的重要领域。

垃圾的管理和整治,是城市政府管理的一大难题,因为它不仅需要一整套科学、完善的管理办法,而且需要有一批挚诚的管理人员全身心地投入,需要全市广大市民群众及其每个家庭的密切配合。这是对政府管理者和市民在社会文明建设方面的重要考验。

垃圾,是人人都会接触到的废弃物。处理得好,会成为城市科学、文明管理的重要标志;处理不好,就会成为城市人们发病的渊源。

城市垃圾的三种处理方法

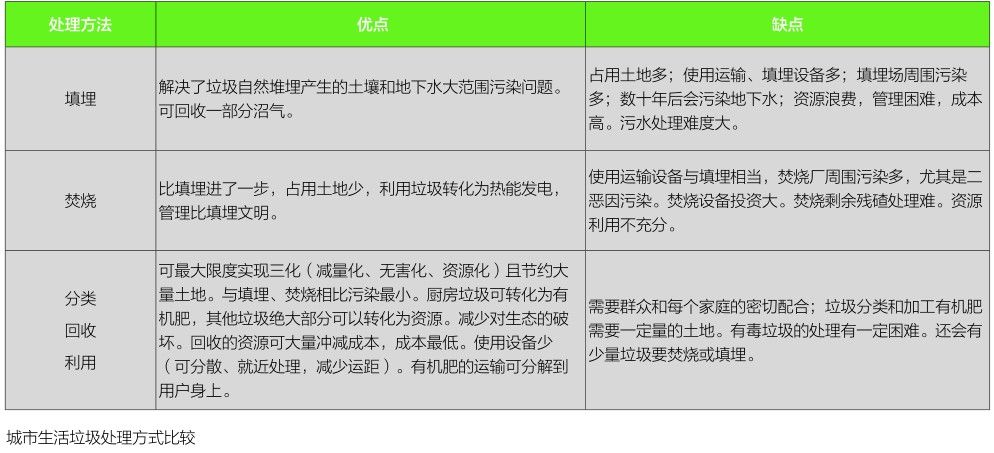

城市垃圾处理,截至目前为止,人类共总结了三种处理方法,分别是:填埋、焚烧、分类回收利用。

填埋法。过去几十年,我国城市垃圾管理主要是采取非卫生填埋法(即无隔离层填埋),最近十多年才开始实施卫生填埋法(设置隔离层)。

焚烧法。比填埋法进了一步,它可将垃圾焚烧后的热能转化为电能,但仍然把大量可以回收的资源白白地烧掉了,对保护资源、保护生态环境是不利的;

分类回收利用、转化为再生资源。这是最好的一种处理办法,它可以基本上把绝大部分垃圾转化为再生资源和再生产品,而且不会产生深层次的污染,有效地降低了资源的消耗量,等于保护了资源、保护了生态。这个管理办法是环保、低碳、节能,保护环境、保护生态的最科学、最文明的一种管理办法。只有这种办法可以实现垃圾管理的“三化”目标——减量化、无害化、资源化。填埋和焚烧均无法实现“三化”目标。

实施科学先进的垃圾分类回收管理办法

那么,如何实施分类、回收这一科学、先进的管理办法呢?

这要从广州市分类得环境管理有限公司(以下简称“分类得”)的实践情况谈起。

三年多前,有一位从IT专业毕业的大学生,工作了若干年后,他在研究了城市垃圾分类的基础上,自己出资,并招兵买马,注册成立了分类得公司,专门搞起了城市生活垃圾处理的工作来。此人叫杨静山。他坚信,只要按他的办法对垃圾实施管理,就可以实现垃圾管理的“三化”目标——减量化、无害化、资源化。

他的办法是什么办法哪?讲起来也很简单,其核心内容是要从家庭(学校、企业)源头对垃圾实施分类,即从家庭开始将日常的混合垃圾分成有毒垃圾、厨余垃圾和其他干垃圾。

有毒垃圾无偿回收后送专业公司进行处理;

厨余垃圾无偿回收后,经机械设备加工,转化为有机肥料,出售给农场作为无害肥料使用;其售价可达数百元/吨。

其他干垃圾,由公司的管理人员上门进行有偿收购,按质论价。家庭主妇出售垃圾回收的资金存入分类得公司发给的储值卡内,用其卡可以到公司开办的商店刷卡购买你需要的商品。

公司收购的干垃圾,运往堆放场后,由人工进行详细分类,转化为再生资源,即按其不同性质分为塑料、布料、木料、金属、玻璃、纸张等,必要时进行简单的清洗、处理;然后,将这些再生资源打包进入市场流通,成为有关企业的上游原料。其价格远比从家庭收购时的价格要高,因为这里面包含了打包、运输、人工、管理、场地、营销等费用。

分类得公司就是用有机肥料和再生资源的出售差价,维持公司营运管理所需要的所有费用,且基本可以维持平衡。

分类得公司根据以上管理内容,制订了详细的管理制度、垃圾分类宣传公告,印制了大量宣传资料,研制了垃圾分类用的垃圾桶,无偿分发到各家各户,还培训了自己的操作工人。

公司正式启动前,到东湖街街道委员会进行了汇报,得到街委会的大力支持,再到该条街的住户、学校、企业进行大张旗鼓地宣传,并分发了垃圾分类桶和大量的宣传资料。

由于这个办法从本质上讲是符合科学发展观,也符合循环经济和可持续发展原理,从客观上讲是行得通的,因此得到了广大群众的认可和支持。

三年多来,这个办法在广州越秀区东湖街七、八千住户以及十多座小学校里试行得很好。实践证明,从家庭源头对垃圾实施分类回收的办法,是行之有效的科学管理办法,是符合城市现代文明管理要求的,且有着良好的发展前景和旺盛的生命力。

城市垃圾管理及其体制改革的基本原则

在分类得公司三年实践的基础上,我通过思考和研究,提出了城市垃圾管理及其体制改革的基本原则。现分述如下,请大家提出宝贵意见。

一、建议城市垃圾管理试行“以垃圾养垃圾”的运行机制。土地供应和大型设备购置费需要政府支持。这一运行机制过去没有人提出过、也没有人敢提出来。因为我国从解放以来,各个城市的生活垃圾管理及其处理从来都是要花钱的。从“百度”和Google两个权威性网上搜索,确实没有发现有任何一个城市或地区在实行“以垃圾养垃圾”的运行机制。但是,这是一件新生事物。新生事物有没有生命力,关键在于它有没有科学依据。现在的依据就是分类得公司的实践经验。

“实践是检验真理的标准。” 根据分类得公司的实践经验,我认为实行“以垃圾养垃圾”的机制是可以实现的。

“以垃圾养垃圾”能否实现?现在而言,还是一个没有得到官方认可的客观实际问题。没有官方认可,难道就不能实施吗?关键是要看所采用的方法是否科学,是否符合客观实际。分类得这个民间管理公司三年实践的经验告诉我们,“以垃圾养垃圾”是基本可以行得通的。

我们知道,广州市每天产生15,000~18,000吨垃圾。按下限计算,一年就是5,475,000吨垃圾,按填埋、焚烧的办法处理这些垃圾,据说一年要花几十亿人民币。“以垃圾养垃圾”这条路,可以实现用垃圾变为财富的目的。这样做可以为国家节约几十亿人民币不好吗!何乐而不为?就是不能100%的节约,能节约80%也是了不起的成绩呀!

二、现有垃圾管理体制必须进行改革。实施“以垃圾养垃圾”的体制必须要进行改革。改革,使中国在世界上站起来了,使中国人富起来了。城市的垃圾管理运行机制极需要进行改革。不改革就没有出路。改革,是要有一点冒险精神的!鲁迅先生讲“路是人走出来的!其实地上本来没有路,走的人多了,也便成了路。” “以垃圾养垃圾”这条路过去没有人走过,难道今后就永远不会有人走吗?我相信总是会有人走的,并且完全可以走得通。

现行的垃圾管理体制一直是延用过去产品经济时代的管理体制,即城市管理部门直接通过环卫工人队伍实施对垃圾的处理。城管委是管理层,环卫队伍是操作层。环卫工人也是吃红粮的。环卫工人为城市政府打工,你叫干啥就干啥。这种体制不可能调动工人们的积极性和创造性。客观已证实它不能适应新型生产力发展的需要。

改革,就是生产关系和生产力领域里的改革。我们知道,生产力(含劳动力和生产资料)和生产关系(含生产资料所有制、分配方式和人们在生产中的地位和相互关系三个因素)是一对矛盾,新的生产力发展了,必须要有新的生产关系相适应才行,否则,生产力就会受到生产关系的制约。

改革开放以后,邓小平以多种经济形式并举的格局,调整了新的生产关系,生产力得到了极大的发展。

中国经济体制改革过程中调整生产关系的重大举措,在中国经济史上具有极为重要的意义,给中国国民经济的发展带来了巨大的变化,经济效益一年一个新台阶,不断提高。我们应该吸取这些经验。

具体讲,生产关系的改革,就是要按照市场经济管理的原则,管理层和操作层分开,即政府和企业要分开。政府负责管理制订法规、规划,实行监督、检查,提供土地、核定补助、审查企业资质、实施招标发包、签订合同等;企业从监督家庭垃圾分类、收购、运输,详细分类、转化为再生资源、加工成有机肥料、进入市场销售等,对其全过程全权负责。

企业从合法经营、产品质量、人身安全等方面向政府全面负责;企业的分配和生产指挥由企业自行决定,政府不予干预。

三、现行管理体制改革后,垃圾实现资源化所产生的经济效益应全部留给企业。企业是什么?企业是生产单位,按照经济核算的原则,独立经营、自负盈亏,不需要国家开支经费。因此,以城市垃圾管理为主要经营内容的企业,所产生的经济效益,政府不应从中分割,应该百分之百地留给企业。

企业营运是以经济效益为主要目的,当然,企业还应该做到守法经营、依法纳税,以德为先、文明管理。政府部门,对从事这类公益事业的企业,不仅不应从获利中分成,而且还应该给予适当照顾,尤其是在土地(场地)供应和大型设备购置方面,应无偿提供或适当补贴,以支持这类企业健康发展。当然,土地(或场地)的提供,应该在市规划管理部门的指导下提供。

四、城市垃圾经营企业应以投标形式取得垃圾管理经营权。政府对这类企业原则上应像对其他企业一样进行管理。政府应该制订城市垃圾经营管理的有关法规,明确经营企业的资质条件(如要有一定数量的技术、经济、营运、营销等管理人员,有必要的现代管理设备,有完整的城市垃圾营运管理制度,有一定的经营管理经验,其职工已进行过正式培训等);制订垃圾营运范围的招标管理规定。

企业的组成可以由牵头人自行组合,也可以由现有环卫队伍自由组合。不管是哪种组合,都必须事先进行严格的培训。由环卫工人新组建的企业,在起步阶段,建议政府给予适度的开办费。新企业,应通过投标形式取得城市一定范围的管理经营权。有能力的企业可以获得更多的经营范围,也可以兼并弱小企业组成大型集团公司。管理经营权的期限可以在合同中约订,合同到期后经政府主管部门复核通过,还可以继续经营;如由于企业管理不善,不能按政府要求实现垃圾“三化”目标,政府可以解除其经营合同。

五、城市垃圾分类收集的管理办法,必须进行试点。城市各区都应选点进行试点,试点时间可以是几个月,也可以是半年或一年。试点的目的是让街道管理人员熟悉其管理办法、企业职工熟悉其操作规定。试点完成后,要进行认真的经验总结,要制订更加详细的管理制度,然后通过各种媒体进行大张旗鼓、铺天盖地的宣传,真正做到家喻户晓、人人皆知,让群众都能成为自觉的执行者、文明的管理者。有了这样的前提,再在全市全面推开就是水到渠成的事情了。

以上是我的个人见解,请各位根据客观实际情况思考、研究,并提出宝贵意见。